区单信工作室第四次活动:学为中心,聚焦课堂

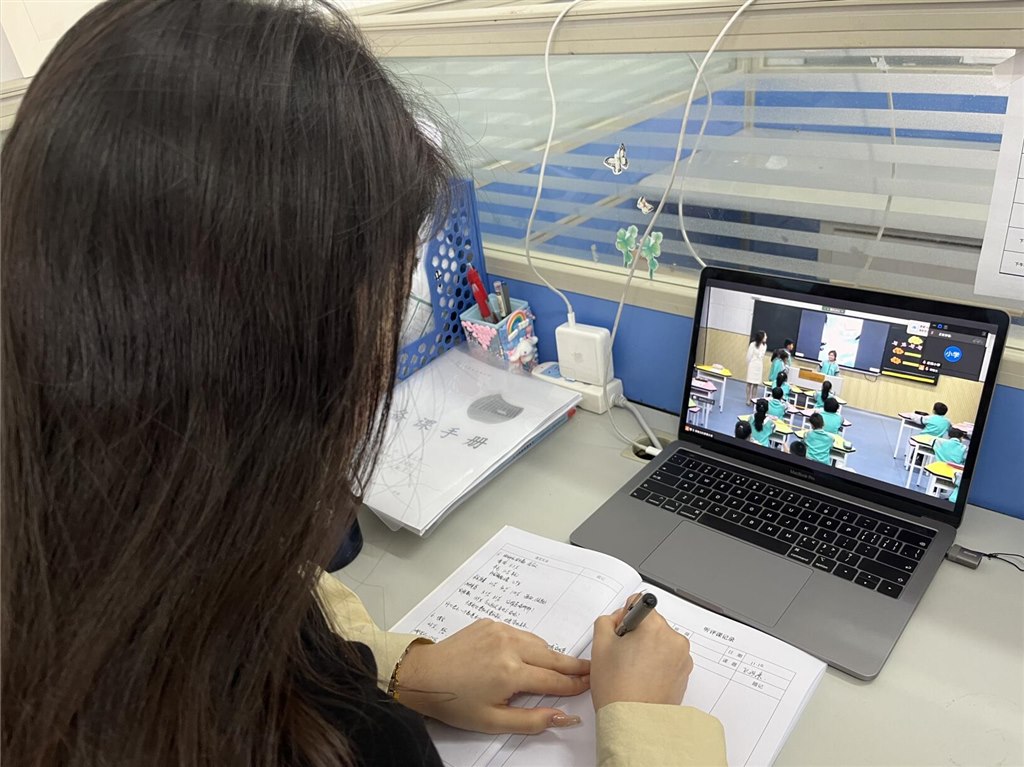

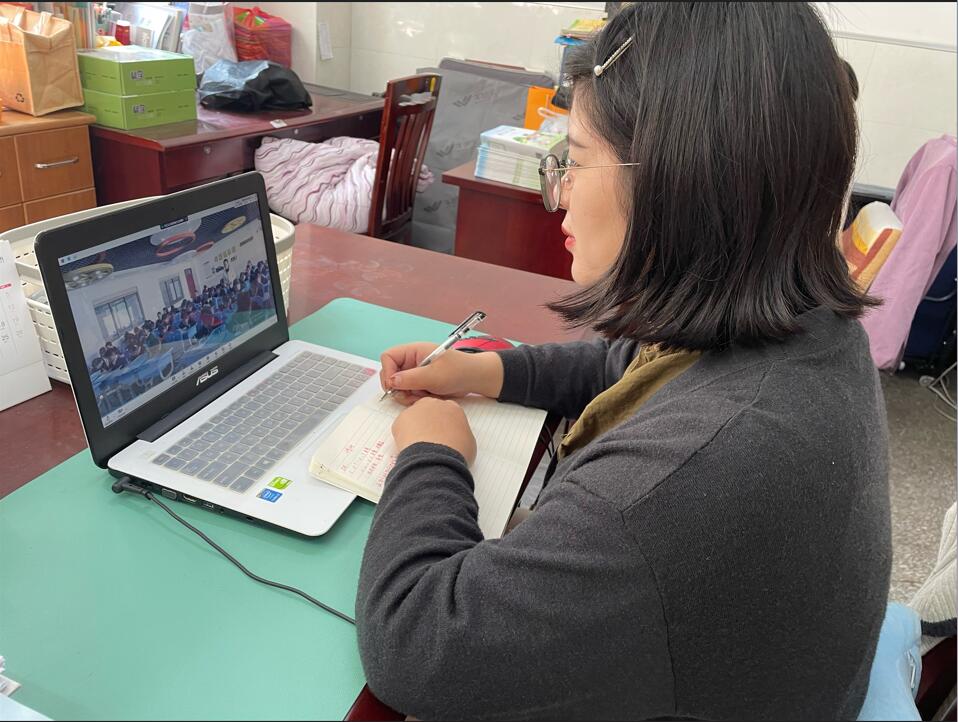

常州市小学数学“聚焦新课标 赋能新课堂”新课标培训系列研修活动(二)于2022年11月10日如期在线上举行,新北、武进、溧阳、钟楼、金坛五个区展示了课堂教学的研究成果,常州市小学数学教研员蒋敏杰老师做了《新课程标准的“五”个新及教学思考》,引领我们聚焦新课标,让理论联系实际落地,让实践给理论提炼的土壤,用课标的新激发思维的新,以课堂的新推动学习的进。

成员收获如下:

开展有效的教学活动

刘秋燕

今天的几节课包含了小学数学的各个年段,无论是数运算、量感的培养或者是数据的收集、整理和分析,都设计了适合学生的发展的教学设计活动,做到了以学为中心得课堂,印象最深刻的是,蒋敏杰所长对新课标的理解。在交流中,蒋所长指出,我们要注意“知识”的名词属性和动词属性;要体现核心素养内涵的整体性、一致性和阶段性;要整体把握教学内容;要创设促进学生发展的教学活动。他对课标的内容非常清晰,能够指出每一个观点在课标上对应的内容和案例的位置,不仅让我明晰了课标的表达,更感受到研读的力量。最后提到了常州的课的特质,我们老师都要不断实践,要以一个个问题串串联起来,提出有向开放的问题,创设自主探索的时空,进行结构化的资源捕捉,开展序列化递进的交流,推进思维优化的反省。

学习收获

孙云卓

今天,陆陆续续听了几位教师基于新课标理念设计的教学,收获颇多。最后认真倾听学习了蒋院的总结引领和指导。蒋院指出:

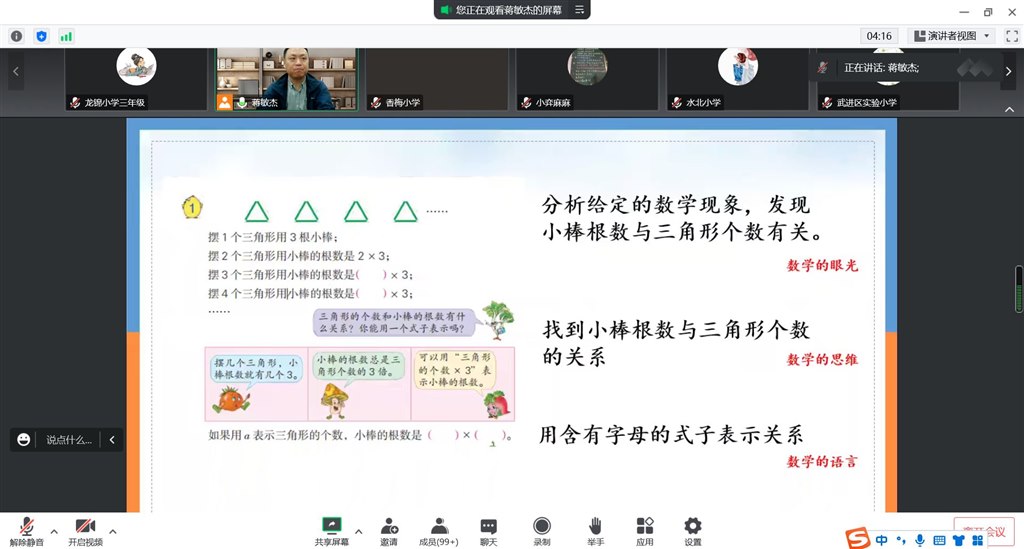

1.新课程要求要确立“素养导向的课程目标”,做到四基、四能和核心素养内涵的三会互相影响融合,要加强让学生经历从客观对象到数学问题发现、提出的过程。他以《用字母表示数》为例,示范了如何在课堂中让学生做到会用数学的眼光观察世界、会用数学的思维思考世界、会用数学的语言表达数学。

2.新课标要求要体现核心素养在主要表现及内涵的整体性、一致性和阶段性。在小学阶段更侧重对经验的感悟。让学生在课堂中经历认识/探究——理解/解释——描述/交流的过程,从而达到课程目标的要求。

3.单元教学是以数学核心内容为线索,以学生核心素养发展为导向,以单元及单元的关键问题为重点的教学设计与实施。蒋院举了面积这一单元的例子,提出教学时要注重内容的联系和观念的一致性,从整体上理解和把握相关内容的学习,进而体现量感、推理意识、空间观念、应用意识的培养。

最后,蒋院还提出在设计时要凸显常州的课的特质。在设计活动时,要让数学活动串起来,让数学知识鲜活起来,让数学素养丰盈起来,让数学素养积淀起来,让学习结果高效起来。

观《加法交换律和结合律》有感

张颖

11月10日下午聆听了陆老师的《加法交换律和结合律》,整节课深刻体现了新课标要求下的“三会”:用数学的眼光观察;用数学的思维思考;用数学的语言表达。

整节课遵循解决问题、个例分析、发现规律、验证规律、表达规律、运用规律的路径,围绕加法交换律和结合律,设置一个个学习活动,用活动串联起整节课,帮助学生理解强化学习内容。陆老师的课堂鼓励学生用数学的思维思考、关注学生用数学的语言表达,初步揭示加法交换律:两个加数交换位置,和不变。她请学生自己来探索加法交换律,鼓励、引导学生用不同的形式表达,学生用圆圈、线段、小棒表示两个加数,证明了两个加数交换位置后和不变。在加法交换律的基础上,学生又探索了加法结合律的依据,课堂活动有条不紊,彰显了教师扎实的教学功底。教师引导学生将两种加法运算律放在一起对比思考,构筑运算律之间的关系。课堂最后,又回顾前面一二年级学习内容,思考4+9运用了加法结合律,二年级交换两个加数来验算是运用了加法交换律,不仅仅是立足本节课的学习内容,更是将数学知识的学习融会贯通。

基于新课标课堂教学的思考

陆瑜

《义务教育数学课程标准20222版》的线上第二次培训会,虽然只有短短的一天,但培训所给予我的启发和经验是一笔永久的财富,下面浅谈一下我的心得体会:

一、育人要有新理念

最大的感受是如何落实新课标之“新”,新课程标准把全面发展放在首位,强调小学生学习要从以获取知识为首要目标转到首先关注人。丁文怡老师的《认识米》一课,从初识单位米——探究1米有多高——研究1米有多长,3个活动让学生学会了用数学的思维思考问题,培养了估算意识、量感意识。

二、教学要有新方法

要给学生提供动手实践的机会,变“听”数学为“用”数学,我们的数学教学除了系统的数学知识教学外,还应密切联系生活实际,调整相应的教学内容,做到生活需要什么样的教学内容,就教学什么样的知识与技能。范丽燕老师的《认识分数》从怎样分蛋糕给2个小朋友最公平开始设置情境,布置数学实验折出一张纸的二分之一,四分之一,八分之一,比较归纳。几次数学实验重视了数学的生活性与操作性。

今天学习到的两节课,从“教”的视角,推动了对知识的掌握。从“学”的视角,促进了知识理解,方法掌握,经验积累。这就是课堂教学的实践价值转型。

学习收获

吴婷

有幸聆听了蒋敏杰老师的讲座,学习了数学新课程标准的五个“新”。那就需要明确新在何处,首先是确立素养导向的课程目标。在四基四能的基础上,还要融合数学核心素养,包含会用数学的眼光观察现实世界,需要帮助孩子去经历从客观对象到数学问题发现、提出的过程;会用数学的思维思考现实世界,是核心,要更多去关注到在教学中如何基于特定的现象和事实来帮助学生在说理和推理的过程中获得对数学结论的理解;会用数学的语言表达现实世界,要关注学生的学科和跨学科表达,能否利用数学模型进行解释。然后通过以数与代数为例的讲解来体现核心素养主要表现及内涵的整体性、一致性和阶段性;以单元教学为例来体现应注重整体把握教学内容;通过丰富的教学方式、情境设计与问题提出以及单元整体教学设计来实施促进学生发展的教学活动;最后明确综合与实践的重要性,学生通过综合运用数学和其他学科的知识方法去解决真实问题,这样的过程将会培养学生的创新意识、实践能力、社会担当等综合品质。

亲身做“尺”,以实验助力量感培育

曹志宇

近期刚好教到二上第五单元认识厘米和米,加上听过丁文怡老师这节课我有如下感想:

新课标中指出“量感主要是指事物的可测量属性以及大小关系的直观感知”。量感在数学上指的是从视觉或触觉上对物体大小、多少、长短、粗细、轻重、快慢等量态的感性认识。在教学中,让学生直观化地多感官接触物体后形成感性认知是量感形成的必要途径,通过思考与实践,在体验中触摸量感,在活动中修正量感。

丁文怡老师这节课基于量感培养,为课堂提供了多维度的素材和多途径的体验方式,开展了“以小估大”为核心的数学推理想象活动,将“米”具体化、形象化,突出长度单位的产生和关联,发展空间观念。

借助多维度多路径的体验活动,从单位进率的角度梳理长度单位的关系,借助以小推大,在充分体验1厘米的基础上想象、类比、计算、推理,建立1米的认知表象,并利用学生的感官体验,交流身体感受,化抽象为具象,让学生有话可说,有感可循。

把1米再放在生活中去,借助学生周边熟悉的场景和环境,丁老师重视距离的估测,为学生搭建“估计—验证”的范式,引导学生利用参照长度,选择合适的估测策略,做到估而有度,在合作交流、多次调整的过程中,不断提升估测的准确度,深化1米的长度表象,助力量感的形成。

从双基到四基,从核心素养到新课标,变化的是探索的不断深入,不变的是对学科育人价值的不断追求。整体性、阶段性、一致性……需要我们用新的理念要求自己,用新的眼光发展自己,用新的实践成长自己。