区单信工作室第三次活动:学为中心,聚焦课堂

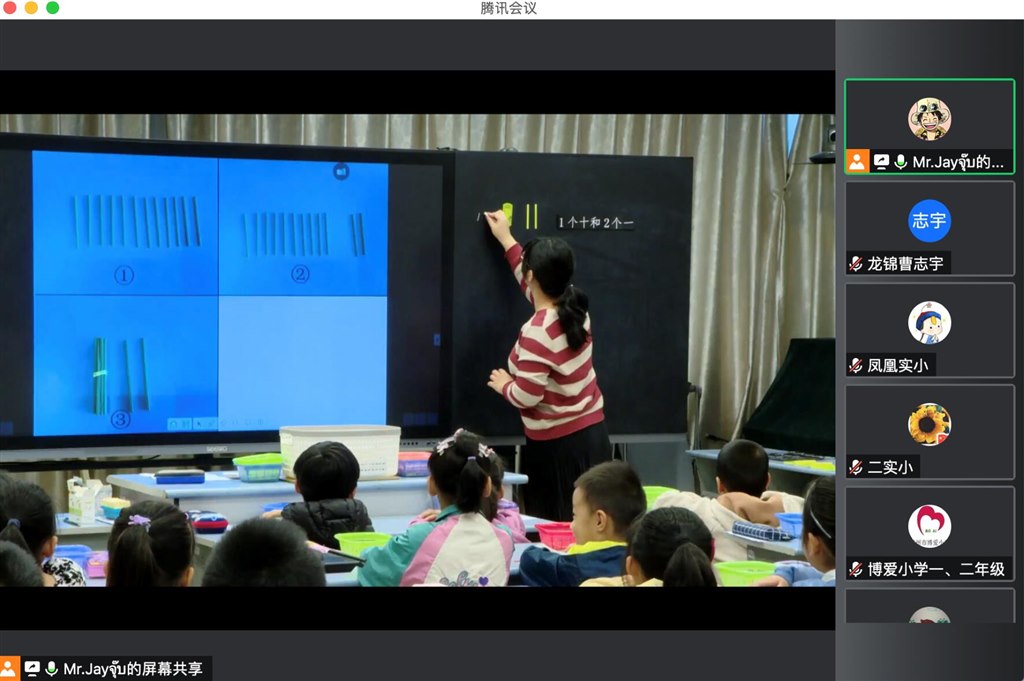

天宁区小学数学新教师课堂教学展示活动(局小联盟专场)活动于2022年10月27日如期举行,因为疫情防控原因,本次活动依然在线上开展,全体工作室成员一起学习了工作室成员张颖老师执教的一年级的《认识11~20》,以及另外两位局小教育集团的老师执教的五年级的《钉子板上的多边形》和二年级的《认识线段》,天宁区小学数学教研员邓炜老师指出,新教师最初的3~5年是专业发展的入门期,要抓住数学本质,发展数学眼光。

成员收获如下:

共研共思,共享共长

刘秋燕

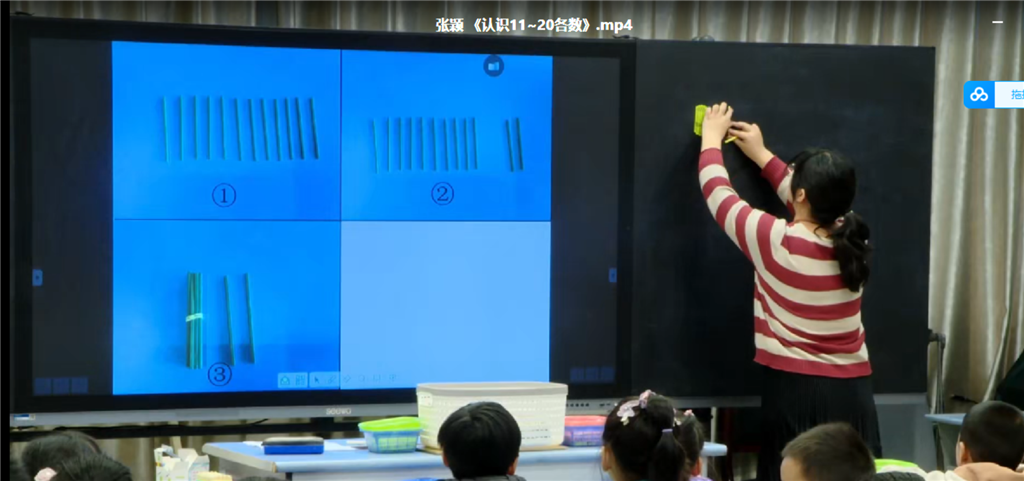

张颖老师执教的一年级上册《认识11-20各数》,借助小棒,让学生体会从计数单位“一(个)”到“十”的过程,接着让学生用小棒摆出十几,进一步加深对计数单位“十”的认识,充分理解和运用“1个十”来计数的新方法。张老师能根据低年级儿童的年龄特点和心理特征,创设生动有趣的活动情境,注重动手操作和数形结合,以“动”促“思”,让学生经历知识的形成过程,丰富了学生对计数单位“一(个)”和“十”的感知。

何婧怡老师执教五年级《钉子板上的多边形》,由简到繁、由易到难分层展开探索规律之旅,步步深入,层层递进,得出规律。从简单的、易于得出结论的内部钉子数只有1枚的多边形图开始,继而探索内部多枚钉子的情况。让孩子动手实践、自主探索、合作交流,在探索实验中发现多边形的面积与钉子数的关系,把孩子从“爱学”引向“会学”,积累数学活动经验。

老师能通过学生自主发现,猜想求证,让课堂成为学生的主场,体现了“学为中心”的课堂理念,我们一线老师要研究新教材,继续践行。

在数学史中感悟十进制的前世今生

万夏耘

一:捆一捆,从“一”抽象到“十”

数(shù)源于数(shǔ),数数的过程,也是逐步建立数感的过程。学生在体验数一数、捆一捆,一边用手操作、一边口头表达等具身活动的同时,也在思考当数变得多的时候需要更大的计数单位。在这样的活动中,学生对“一”“十”以及“10个一是1个十”这样抽象的计数单位、计数单位之间的进率会体会得更加深刻。

二:摆一摆,计数单位形成表象

“十”这个计数单位对于学生来说并不陌生,在他们数数的过程中就经常用到,只是他们并没有意识到这就是一个新的计数单位。在学生认识了11-20各数之后,还设计了抓小棒的活动,以增强学生对20以内数的大小体会。教师设计一系列具身性的活动,让学生在数一数、摆一摆等亲身实践操作的过程中,逐渐聚焦到“十”这个计数单位,经过自己的探究活动,对其产生全面、清晰且深刻的认识,感受其在计数中的简便等价值。

三:用一用,深刻体会增强数感

具身性活动的终极目标是通过学生亲身实践、操作,将新的经验、新的知识以及新的方法主动地、有意义地建构到学生的认知结构中,体会这些新旧经验、知识之间的内在联系和区别,实现真正意义上的内化、吸收。老师创设逛超市的情景,带领学生从坐公交车,等红绿灯等常见的生活情景,带着学生感受生活中的数字。

在课堂的最后,老师介绍十进制计数法的历史,带着学生在数学史中感悟十进制计数法。

在提问中思索 在对答中生长

曹志宇

提问是课堂教学的生命线,是预设的教学设计与实际的学生学习之间的纽带,是师生互动的桥梁。新课标中强调培养学生与抽象能力相关的数感,而我们的课堂上数是从哪儿来的呢?数是数出来的,是谁数出来的呢?是学生数出来的。学生怎么能够数出来呢?是基于已有的生活以及学习经验加上教师的提问引领下数出来的。下面从两个方面来谈谈我对本节课的一些学习收获:

一、教师会提问 学生会思索

这节课张老师教学设计框架清晰,从古人计数导入激发孩子学习兴趣,让孩子对计数方法有一定的了解,但是古人计数和现代数数我认为还可以进行更好的结合,从古人计数开始引发孩子对大一点计数单位的需求,让孩子觉得自己需要去探索,多问几个怎么办,怎么做,为什么呢,怎样会更好呢?而张老师直接出示了10根小棒变身成一捆成为一个十,采用了直接讲授法,但如果是引导孩子说出来会更有印象,一个人说,另一个人再说,大家一起说,比老师只说一遍再让学生说或许更能让孩子成为课堂的主人。

所以作为课堂的引领者我们教师应该起到用提问引领的作用,孩子是自己思索的,教师不可代替孩子思索。

二、教师会接话 学生会生长

学生向教师呈现自己的思考过程和思考结果,教师接话,接话就是和孩子对于问题的思维碰撞,可以是肯定,可以是否定,如果是肯定那就顺着孩子的方向继续探索,孩子会在肯定中生长发散思维,如果是否定那就给孩子机会让孩子自己把自己拉回来,接话还可以是反问的形式,这样又把思考过程回到学生身上。所以教师妥善接话是一个艺术,至少在我看来是需要时间的累计,教师需要学习。

学习收获

孙云卓

今天聆听学习了三位老师的《认识11-20各数》、《钉子板上的多边形》和《认识线段》这三节课。张老师的《认识11-20个数》利用学生内驱,从一根一根的摆到十个一捆的摆进行突破,让学生自助研究感悟,体会满十进一,突出计数单位的重要性。何老师《钉子板上的多边形》这节课中,需要让学生学会数学的证明方法,数学的大多数举例也就是不完全归纳,让学生自己去经历,能够自主去发现。通过对特殊情况的研究,然后得到特殊情况。从而猜想到最后得到多大了。让学生的主观能动性充分调动起来,以学生为中心开展实验研究。最后,吴老师的《认识线段》中,重点强调了线段是可度量的,对单元知识进行了重新编排整合,让。这一部分的知识内容更加体系化,清晰化。在活动的最后,邓炜主任对今天的活动进行了总结和提升。邓老师提出,年轻教师如何上好课是关键,需要做到入门入格,有成长。在执行教学过程中,要能让学生们去看,去想,去研究,去操作,也形成数学学习的生命体系。

在数的过程中认识数

刘颖婷

数都是数出来的,数感是培养学生核心素养的重要一环。我们老师都知道,“十”这个计数单位对于学生来说并不陌生,只是他们在用的过程中没有意识到这就是一个新的计数单位。因此,张老师创设逛超市的生活情景,学生在坐公交车,等红绿灯中感受生活中的数字。接着,学生在经历数一数、捆一捆、说一说的过程中,对“一”“十”以及“10个一是1个十”这样抽象的计数单位、单位之间的进率会体会得更加深刻。在学生认识了11-20各数之后,张老师还设计了抓小棒的活动,以增强学生对20以内数的大小体会。课堂的最后,张老师通过十进制计数法的数学史介绍带着学生感悟十进制计数法的由来和价值,让学生对于“数”的认识更上一层,培养了他们的数感。

在数学实验中建构模型

陆瑜

1.数形结合,数感生根

新课改提倡自主探索、合作交流、实践创新的数学学习方式,我在《认识11-20各数》这一堂课中,就发现了有如此体现。张老师设计了拿10根小棒、摆十几根小棒、19根再添上一根小棒等系列活动,这是学生学习十进制数的开始,这些活动设计让学生经历了“一”到“十”的转换,也体验了10个一是1个十,2个十是20的操作过程,数学模型建构成功。同时,结合生活情境,学生去逛超市,去购买牛奶、橡皮,在生活中学会应用十进制,体会十进制数的简便性。最后估一估、数一数草莓、雨伞,估数意识就在不知不觉中萌芽了。

2.围中建构,比中完善

《钉子板上的多边形》更是让学生在钉子板上实际操作,展开活动,围绕3个问题教学:“多边形的面积计算的另一条路径在哪里?”,“这一路径是什么?”,“这一规律有什么用?”,学生探索、合作,由简单到复杂,环环相扣,螺旋上升。在不完全归纳的探索规律中,进行观察比较—猜想验证—得出结论,让学生学会科学的研究方法。

3.打造原型,建构概念

都说儿童的智慧在他的手尖上,学生通过集体操作,从毛线入手,直观地感受线段。从“找一找”,“指一指”,“摸一摸”,“拉一拉”认识线段的特点,在这节课上学生是发现者,探索者,研究者。在此基础上,继续衍生,在3个点,4个点,5个点...上画线段,加深了对线段的认识。

这三堂课都关注了数学实验在数学学习中的重要性,为学生发现问题,解决问题提供了操作空间,提高了学生的数学素养,使得一节课堂充盈着数学的味道。

“学为中心”视角下课堂对话教学的思考

——以《认识11~20》一课为例

徐萍萍

在学为中心教学理念中,指的并不是简单的以学生为教学中心,而是结合教师、课程以及学生等多方面进行教学,但是所有的教学内容和教学方式都需要以学生的发展为核心,确定学生在学习中的主体地位,以及教师在教学中的主导地位和课程教学的主线作用。在学为中心数学课堂构建中,需要从不同的视角引导学生树立学习目标,规划学习活动,选择学习内容。张颖老师的《认识11~20各数》这节课就体现了以下几点:

一、引导学生在对比中感知共性,建立计数单位的直观印象

在教学中恰当地运用对比分析,让学生在对比中学习,在对比中提高尤为重要,不但可以深化学生的认识,也能使学生的学习热情高涨,从而让学生和学生之间产生互动交流。在教学十几怎么用小棒表示后,教师同时呈现几种不同数的摆法,启发学生并提问:“我们摆这么多的十几,观察一下,都有什么特点?”学生通过观察对比,找到了相似之处,并回答:“都有1个十”。这样的教学有利于学生加强对感受新朋友“1个十的”认识,建立计数单位的直观印象。

二、立足于日常生活实践,充分挖掘有效的趣味性对话

要提高小学数学“对话数学”实施策略的效率就需要营造相对较为趣味、活泼的教学环境,浓厚而积极的学习氛围对于创设小学数学“对话数学”实践有非常重要的影响。例如,张老师为了让学生联系生活实际,加深对11~20各数的认识,创设了去超市买东西的情境,乘坐公交车、等红绿灯、买牛奶、买草莓等等。教师:“我想买13瓶牛奶,我该怎样拿呢?”学生:“拿1个十,再拿3个一。”张老师充分吸收了日常生活实践中的实例,并采取一定的教学手段将之融入到“对话数学”教学模式中,极大地激发了学生的学习主动性和积极性,提高学生的学习效率。

除了以上两个亮点,我也想浅谈一下我的个人看法,例如,在让学生用小棒摆出12时,教师同时呈现了学生3种不同的摆法,并提问:“他们摆的都是12吗?我们一起来数一数。”紧接着,教师总结:“刚刚数的过程中,我们马上就能发现3号这样摆很快就能数出12这个数。”我认为,这里是否给学生充分的时间对比交流出最喜欢的摆法呢?让学生概括出如何摆可以让人很快看出是12,充分让学生去体会“一个一个地摆”和借助新朋友“1个十”去摆这两种摆法的不同,感受新朋友“1个十”的魅力。同时,也能更好地提高学生的概括能力,激发学生的热情。

总之,我们的教学,不是让学生来适应教师,相反,教师是帮助学生学习的。教师所有的教学准备和教学设计都应以学生能够更好地学习为目的。“教”,是为了“学”。课堂教学,当“学为中心”。