常州市局前街小学教育集团华润小学数字化儿童创意校本课程群

总体研发设计方案

一、背景分析

1.学校课程改革下学生校园新生活的需要

校本课程开发是当前我国基础教育课程改革发展的重要方向之一,也是世界基础教育课程改革发展的趋势。小学阶段是发展学生核心素养的最佳时期,一是小学儿童年龄小,潜能大、可塑性强,更容易吸收新观念、新知识,培养多方面的能力;二是小学阶段受应试教育影响相对较小,学校、家长对小学实施的改革更具包容性。学校与集团的课程改革同步,对学校的课程进行了整体的架构,“数字化儿童创意校本课程群”作为选修课程重要的一部分,改变了传统的教学方式,借助先进的数字化设备和先进技术,给师生带来了完全不同的体验和感受。

学校拟通过“数字化儿童创意校本课程群”实施,进一步对儿童创意课程进行整体规划,科学指导,分类实施,把社会责任、国家认同、科学精神、审美情趣,实践创新等核心素养融为课程目标、内容、实施和评价之中,构建出适合学生核心素养发展的校本课程体系,为学生提供了更为多元的活动系列,有助于学生创新意识与能力的提升,进而改善其校园生活的品质。

学校教育生活的课程整体构建的尝试

立足于国家课程的校本化创新实施,局小教育集团从2014年秋学期起,从整体上对学校课程进行了统整。从基础工具课程的重组与校本化二次开发;学校期初衔接课程的创新化实施;学期中以发展学生综合应用知识,提升学科素养为目的的拓展体验课程(选修课程、融合课程),学期中学生对话探究为主要学习方式的综合探究课程(生命课程),三维课程体系的架构,大大提升了学生在课程学习上的兴趣,在自我认知的基础上,初步感知并形成了自我学习、学习内容、方式的理解。数字化儿童创意校本课程群的开发和利用,让学生有一个较为集中的时间去探究更为新颖、前沿,更为贴近时代气息的学习知识与活动,有可能进一步打破原有的以书本为主要载体的学习方式,使得探究发现式的学习方式能更为有效地融入到自身的学习状态中。

同时,从课程的整体架构看,属于选修课程一部分的“数字化儿童创意校本课程群”也是学生学校教育生活课程的一部分,创新这一阶段的学习生活,对于不同年龄特点与水平的学生而言,将有助于其更好地体验到学校学习的目的,发现自我探究的兴趣点,提升自我学习探究的能力,了解更为多元的学科前沿理论与知识,为培养“未来人”打下坚实的基础。

3.学校“生命关怀”教育理念下学生学业评价改革的实践需要

学校从“生命”的本体性出发,激发学生对自我的认知、对学习的体验、对生活的向往,从激活生命发展的可能性,追寻生活的超越性入手,对学生学业评价进行大胆改革尝试。从学业评价方式看,处理好过程性评价与结果性评价的关系;从学业评价内容看,处理好纸笔调研与活动调研的关系;从评价主体来看,处理好自我评价与老师、家长、小组互评的关系……结合学业评价改革,选修课程如果能开展形式多样、丰富多彩的主题体验活动,将为学业的多元评价提供平台,提升师生对学业成就的理解,进一步提升体验活动与学业评价之间的结构关联,为学业评价改革提供积极平台与机制创新。

二、课程理念

“数字化儿童创意校本课程群”是基本学校课程体系的整体策划与实施。学校通过对国家课程校本化实施的创新,优化、重组、融合各学科课程,“腾出”每周五下午一个半小时的时间创新师生的教育生活。“数字化儿童创意校本课程群”的开发和实施立足于学年生活与成长的整体规划,以学科知识应用的再发展为平台,以数字化设备的运用为载体,通过学生探究性、体验式学习,为学生搭建可供创新发现的平台,使学生在自主学习、团队合作中成长,在知识应用中体验、经历与发现。课程共分三大版块:

1.运用数字化技术的“人文创作课程”。

2.运用数字化技术的“艺术表现课程”。

3.运用数字化技术的 “科学探究课程”。

三、课程特点

1.总体思想:“数字化儿童创意校本课程”定位于探究、体验、展示课程的范畴,课程实施以体验、探究及展示为主。总体特征用三句话表达:学校搭平台,教师作指导,学生自主探究。

2.课程特点:

(1)“数字化儿童创意校本课程”是主题式的活动课程。学生运用数字化设备,在活动中自主发现与创造,强化体验性、感悟性、探索性和创新性。

(2)“数字化儿童创意校本课程”是“玩”的课程,是“研”的课程。通过课程,在课程中,让每一位师生经历丰富的体验,让每一个学生动起来,体现每个年段的“元素”。在体验发现中,淡化知识的刚性要求,强化体验的刚性要求,体现深刻性、丰富性、自主性、投入程度,体现学习方式的变革。

(3)“数字化儿童创意校本课程”实施以体验特性为主,在组织形式与目标上,只有活动组织的方向性,没有目标指向的方向性。即在过程中无需开展结论性的知识教学,学生只需要产生对现象与内容的讨论与批判的思路和个性化的展示,可以无定论,实质是一种无结论探究体验活动。

(4)“数字化儿童创意校本课程”每个主题活动不是学科知识与内容的补充与拓展,而是用学科知识与方法,用自我发现的眼光去展开自我或团队研究,是超越学科与年级的活动。

(5)“数字化儿童创意校本课程”的推进不是以内容为核心展开,而是以项目研究过程或成果的呈现展开,注重过程的中的合作和创新。在前期设计中,可先追求实践的可行性,再逐步完善方案。

四、课程设计原则

1.注重儿童身心发展规律和多元发展。“数字化儿童创意校本课程”基于国家义务教育课程标准,体现义务教育的基本性质,遵循小学生身心发展规律,适应社会进步、科技发展和学科学习的要求,为学生的持续、全面、和谐、多元发展奠定基础。

2.关注学生的生活体验进行主题设计。“数字化儿童创意校本课程”坚持以学生的“生命成长”为本。课程架构体现“主体性、体验性、层次性、综合性、创造新”的构想。让不同年龄段的学生在学习的过程中,不断产生新的想法,尝试在实践中去完善自我的认识,获得知识、技能之外,更为多元的学习情感体验。

3.体现学科的有机整合和合作学习。“数字化儿童创意校本课程”体现综合探究特点,在注重运用数字化设计活动的同时,更关注学生当下学习生活的体验,关注学生应用当下知识解决问题的能力,发现新问题的意识。虽然团队体验活动中淡化学科专业性,但同时却强调了学科融合。在课程组织中,有意识地将音乐、美术、科技、信息融于其中,形成一个综合性的探究体系。因此在课程实施中,教师需要了解学生的切合的基础,将高端知识转化为儿童化、操作化、体验性的方式,通过结构感知与操作来理解,使学生在综合运用知识下,解决自我或提出的实际问题,培养学生的团队意识和研究能力。

四、课程目标

(一)基于数字化技术来开发和建构校本课程群,从而促进学生的合作、探究、创新等多元能力的发展,使学生获得成长的成就感。

1.构建基于数字化运用社会体验的实践探究课程体系。

2.构建基于数字化运用人文创作的活动课程体系。

3.构建基于社会科学理解的发现探究课程体系。

(二)通过本课程的研究,提升教师运用数字化技术开发和实施校本课程的能力。

(三)通过本课程的研究,形成学校的办学特色,积累相关的资源。

五、课程架构

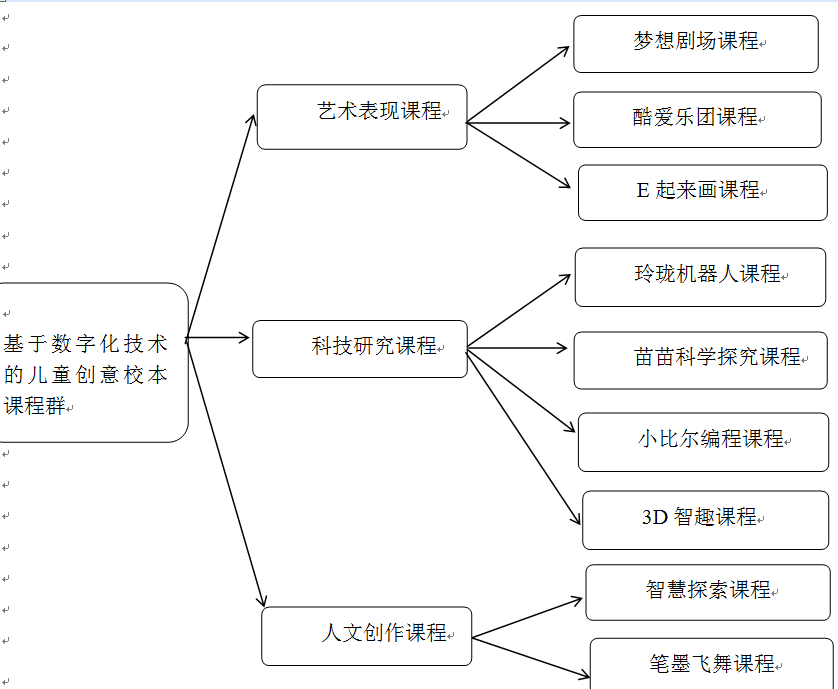

以课程设计理念与目标达成为核心追求,“数字化儿童创意校本课程群”的整体架构共分为三大版块:

1.运用数字化技术的“人文创作课程”。

2.运用数字化技术的“艺术表现课程”。

3.运用数字化技术的 “科学探究课程”。

供学生在选择课程时自主选择参与。由此“数字化儿童创意校本课程群”的课程框架图如下。

六、具体要求

(一)课程实施要求

1.实施总体要求:“数字化儿童创意校本课程群”的开发实行专家团队,学科专业教师、学生三维一体合作开发。“数字化儿童创意校本课程群”要在顶层设计中突破、超越原有小学阶段的学科知识内容与体系,从高位整体设计发现活动。

2.“数字化儿童创意校本课程群”指导:每个课程的活动过程一般有:准备阶段、实践体验阶段、自评与他评启发阶段。整体推进过程不是教师带领学生开展研究活动,而是教师与学生一起共同研究。教师的指导参与应贯穿学生展评活动的全过程,如主题提出、项目引领创造,组织展示活动,教师要以话题或活动为引领,对学生的体验活动有目地指导、总结和交流。

3.“数字化儿童创意校本课程群”活动设计:课程的核心是以发展学生的创新思维为目标,引导学生运用数字化技术进行体验、合作、表现,通过学生的主动思考和知识应用中的实践创新。

(二)课程实施建议

教学的过程是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。因此教学的组织要以学生的主体活动为核心,充分让学生在活动中感知、体验、操作、思考。

1.体现探究的学习方式,教师、学生共同形成相关主题,从课程整体上架构起研究序列,并分项撰写好教学设计。

2.课程实施中的组织方式是小组合作。教师要减少人为的讲解过程,而将主要力量放在指导、组织、总结方面,让更多的学生参与到活动中,形成相应的研究知识与能力。

3. 教师要结合活动过程指导学生学会写表达自己的想法,学会写相关的研究报告,能较为科学、清楚地表述自己的活动成果。

4. 教师要突破学科限制,非本专业教师前期要适当了解研究主题的相关知识,逐步形成较为丰富的,对课程实施内容较为清晰的“专业”认识,作好指导工作。

5. 务必做好课程评价的过程体验,使每一位学生都能在发现过程中不断提升对于科学研究、资源处理、总结提炼的方法。

(三)课程评价建议

1.应让学生在活动开展前就知道展评任务的具体要求,以便于在展评过程中能够自行对照评价要求参加课程对话活动。采用“自我参照标准”进行“自我反思性评价”,重视师生之间、学生同伴之间对彼此的个性化表现进行评定、鉴赏。

2.充分利用校园网络开展评价,在条件允许的情况下,可适度开放校园网、QQ群等网络平台,对活动过程、活动成果等方面进行评价。

3.设计好课程活动过程性记载表,可进行学年整体设计,使学生清楚地知道未来自己的研究项目与成果。

4.评价方式多元化,其中评价主体、评价维度、评价样例要全面。

(四)资源开发建议

课程资源是指应用于综合学习活动中的各种资源。

1.文本资源

① 前期课程项目组以内容项目为线索,整体策划活动过程,形成相对具体、完善的文本材料,在此基础上各班对文本材料进行个性化修改,使其更具特色。

② 前期方案设计时,设计好课程评价标准与范式,同步落实于课程实施过程中。

③ 学期形成较为完善的教学课时教案,准备好相应文字、设备、活动场地等。

2.信息技术资源

充分利用网络、媒体等各种信息资源。整合各学科的教学资源,注重学生在对话活动中资源的生成与积累,适时整理,逐步形成基于学校办学理念下的特有的课程活动资源,课程内容得以不断的丰富、充实,逐步建立课程资源库。

3.家庭、社区资源

立足于学生的生活和实践。课程构建中要重视家长、社区、企业、高职院校、科研机构等方面保持联系,建立互信互助的关系,争取活动开展的多方面支持。有条件可以走出学校,进行高校等专业研究室开展活动。

4.生成性资源

生成性资源是在课程实施过程中动态生的,如师生交互及生生交流过程中产生的新情境、新问题、新思路、新方法、新结果等。合理的利用生成性资源有利于提高课程实施的有效性。

七、实施保障

1.健全组织

学校成立由校长任组长的课程工作领导小组,以“集团课程研发中心”为基础,前期进行先期工作研究,并定时开展时序性工作的推进交流与研讨。

领导小组在遵循课程基本设计思想的前提下,结合学校“生命关怀”的教育理念,制订学校课程实施方案、计划。

2.保障机制

(1)课时安排(课程每周五下午一个小时,共30课时)

(2)课程资源的开发

开发学校资源 利用学校教育特色,教师专长,以及学校场地、设备和设施,建立课程的资源库。

开发家长资源 发挥家长特长、经验和能力,充实学校课程协作力量,帮助与引领学生开展活动,激活动力。

开发社区、社会资源 学校建立一支外聘指导教师队伍(以家长为主要群体),建立共建活动基地。

(3)信息技术支持

学校校园内无线全覆盖,学生有上网终端。

3.课程资源的管理

重视资料积累,提供共享机会。师生在活动过程中所获取的信息、采用的方法策略、得到的体验和取得的成果,对于本人和他人,对于以后的各年级活动的开展,都具有宝贵的启示、借鉴作用。将这些资料积累起来,成为广大师生共享并能加以利用的学习资源,是学校进行课程建设的重要途径。学校将建立课程文字材料、案例、视频影像资料的建档。

4.经费保障

学校将先期对活动投入相应资,用于各年级班级布置,活动器材采购等,并逐年按需投入,确保每个年级在体现亮点、特色的同时,提升教师的课程意识与课程创生能力。

2016年10月