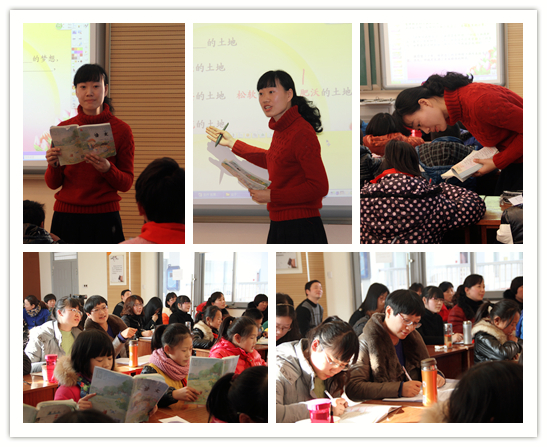

2014新年第二天,常州市“生长性课堂”研究姜明红名师工作室便在戚墅堰区潞城小学如期开展第十二次研讨活动,活动依然采取“2+2+1”的形式展开,分别由天宁区虹景小学汤寒阳和潞城小学顾金莲老师执教《水乡歌》和《金子》第二课时,潞城小学陈国平校长、刘爱华副校长、戚墅堰区语文教研员李德平参与了活动。

汤老师由家乡常州的风光导入新课,接着出示“千条渠、万条河、千只船、万只驳、千首曲、万首歌”等带有数字、能反映江南生活画卷的短语形式,让学生对诗歌内容和形式有所体悟。接着通过指读、评读、品读等形式,反复朗读吟诵,抓住“荡清波、飘满河、新生活”想象水乡的美好生活,体会诗歌所表达的意境。整节课,听说读写有机融合、学生言意兼得、情智共生。

顾老师深入浅出解读文本,依据学情,挖掘出1.懂得实现自己梦想的路径;2.提高对概述性词句的感悟能力;3.多场景相连,完整地把握人物形象三个生长点。通过忆故事、读变化、悟想法给学生“要想实现梦想就必须付出辛勤的劳动、善于思考;所谓真金,是一个人获得成功所必须具备的一些优秀品质”启示,以语言文字为载体,坚持中庸原则,实施人文性与工具性的平衡和统一。

随后,两位执教老师分别就自己研究的江苏省教育科学“十二五”规划重点课题《基于“生命关怀”的小学语文教学“生长性课堂”研究》子课题《激发小学生学习需求的生长性研究》和《e环境下课内同步拓展阅读生长性的研究》进行阶段性成果汇报。

最后,工作室成员围坐沙龙,与以往不同的是,本次研讨,工作室实现了三个突破:

一、评价视角新突破

本次评课打破了往日的从行课流程上的评价,有效避免了“人云我又云”评价的重复和零散。姜校长要求评价人要结合自己的研究视角,聚焦一点,把评价推向纵深。

李厚光、黄妍、黄文娟三位老师就从“语用学视野下的课堂智答”着力,根据自己绘制的“教师课堂智答水平观测表”,把两位老师课堂上无效应答、低效应答和高效应答本别进行再现描述,并作以定量和定性分析,执教者听后,先是愕然、继而恍然、最后豁然。

张丽、鲍书洁两位老师则由目标的确定、目标的实现和目标的超越来解释“生长性课堂”。陆丽敏、邹文艳老师提出环节的推进除了要激发、激活,还要激扬。沈花、杨丽铭老师围绕“挖掘”和“转化”两个经度,从言语的形式和内容梳理出“语知、语用和语情”三个维度来编织“球形”课堂。王燕老师认为朗读比文字更有温度,因为声音是跃出纸面的情感,所以给出彼得若有所悟时,可以加上语气词体验感慨的建议,让工作室成员连声赞叹。

二、发言顺序新突破

工作室评课由成立之初的“不敢说”到后来的“指名说”,再由“指名说”到熟悉之后的“顺着座位有序说”,由“有序说”到“抢着说”,如今这些方式已悄然发生变革,而形成了今天的“有理有据说”。

“2+2+1”活动形式中的第一个“2”,即“两节课”,与会者不必课课说,可以选择其一说;第二个“2”,即两个课题汇报,执教者即是汇报者,既要汇报对执教教材的解读、对行课过程的体验,又要把“课”与“课题”结合起来,汇报课堂反思,汇报阶段成果。同时也是给评课老师抛出沙龙话题,开辟研修视角;“2+2+1”活动形式中的“1”,即是一场沙龙,沙龙没有固定的主持人,教学目标的研究团队,就是环节推进研究团队的启发者,课堂智答团队又是环节推进团队的承接人。问题衍生问题,答案点化答案,使得课堂、课题与课程共生长,授课者、听课者与评价者同进步。

三、表达形式新突破

往日的评课往往以叙述为主要表达方式,评价人往往把授课流程截取再现,想追求面面俱到,实则用力分散,失去重点。本次评课规定了“夹叙夹议”的言语范式,既要陈述问题的枝叶,又要探寻问题的根源。既要夹叙夹议,又要找到议论的理论依据。

室成员谈到“文学批评”,便谈到汪政、何平;谈到“语用学”,自然想到冉永平、何自然;提到“关联、交际”,不得不提及蒋严;论起“生长”,当然要追溯到卢俊和杜威。

看到“生长性课堂”研修队伍也在生长,领衔人姜明红校长更加坚定了“研究一个课题,惠及一方学子”的信念。第十二次研讨活动——潞城花开金莲,寒冬如沐暖阳!(李厚光)